recensione a: Giuseppe Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 348, € 14.

L’editore Rubbettino ha opportunamente deciso di ripubblicare quello che può ormai, a buon diritto, essere considerato un classico nella sua veste di ampia e densa introduzione allo studio della storia del pensiero liberale europeo. Non di semplice ristampa si tratta, dopo le numerose edizioni che questo volume ha avuto con Laterza, dopo la sua prima uscita nel 1990. L’intero lavoro ha subito un’operazione di restyling. Accorpata la premessa all’introduzione, tra i pionieri e artefici dei «presupposti intellettuali del liberalismo» è stato aggiunto Adam Smith, a cui in precedenza erano state dedicate pochissime righe. Scompaiono Jeremy Bentham e il pensiero liberale inglese di fine Ottocento-inizio Novecento (T.H. Green, D.G. Ritchie, L.T. Hobhouse), così come quello italiano del secondo dopoguerra (Carlo Antoni e Guido Calogero). Dei tre teorici delle élites vengono eliminati Gaetano Mosca e Joseph A. Schumpeter e resta il solo Raymond Aron, che conclude questa nuova edizione della Storia del pensiero liberale, guadagnando in numero di pagine come in posizione strategica, appunto di chiusura e, a suo modo, di compimento, parziale ovviamente, di una tradizione che prosegue in questo ventunesimo secolo. La gran parte delle pagine, così come dei giudizi, resta invariata, ma la redistribuzione dei capitoli e dei paragrafi, oltre al necessario aggiornamento bibliografico e all’ampliamento soprattutto degli autori della seconda metà del Novecento, rendono questo classico ancor più agile nella lettura quanto profondo per contenuti e analisi. Sicuramente più coerente, avendo Giuseppe Bedeschi deciso di eliminare tutti quegli autori sul cui inserimento in una storia, comunque sintetica ed essenziale, del pensiero liberale le possibili e plausibili obiezioni rischiavano di essere insormontabili, oppure di slargare il concetto di “liberalismo” fino a renderlo praticamente inservibile.

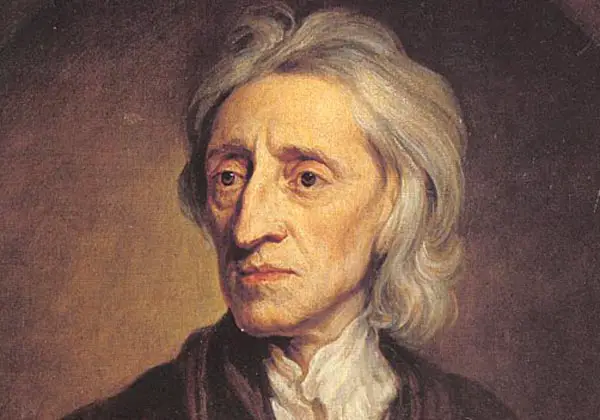

Ciò non toglie che in questa nuova edizione rimanga un pregio di quella laterziana, ovvero il mostrare come una tradizione di pensiero politico, inteso come “cultura” o “teoria”, se non vera e propria “dottrina”, si costruisca nel tempo attraverso autori che non aderiscono preventivamente ad una “scuola”, peraltro mai riconosciuta e iscritta in nessun registro ufficiale, ma che contribuiscono per parti più o meno ampie delle loro riflessioni filosofico-sociali. Un importante memento contenuto nel libro di Bedeschi è la necessità, tanto per ogni interprete quanto per ogni divulgatore, di tenere conto del contesto storico, economico e sociale nel quale le teorie di un pensatore politico furono elaborate e proposte. Ad esempio, è inutile chiedere ad un autore del Sei o Settecento una preoccupazione per temi ed aspetti di quella “questione sociale” che solo nel corso dell’Ottocento avrebbe preso pienamente forma con una rivoluzione industriale davvero dispiegatasi in quasi tutto il continente europeo. Non soltanto è domanda inutile, ma anche non corretta dal punto di vista storiografico in quanto pecca di anacronismo. Tale discorso vale, ad esempio, per un pensiero come quello di Locke, i cui tratti “borghesi” sono evidenti, ma richiedono di essere sempre esplicati testi alla mano e all’interno di un quadro storico e sociale che non può mai essere anticipato rispetto ai propri tempi. Né può mai essere attribuito ad un autore quel “senno del poi”, con cui sovente si forzano teorie filosofico-politiche del passato.

Lo stesso dicasi per l’opera di Kant, che forse è più di altre contraddittoria al suo interno rispetto ad una teoria politico-giuridica pienamente e inequivocabilmente liberale. E qui Bedeschi si sofferma opportunamente sulle differenze fra il contrattualismo kantiano e quello lockiano: «un enorme passo indietro» (p. 145), scrive, dal momento che per il filosofo di Königsberg «al potere attualmente esistente si deve sempre e comunque ubbidire» (ibid.), che nel suo caso specifico fu il dispotismo più o meno illuminato del secondo Settecento. Assai meno frenati e inibiti dalla propria appartenenza cetuale e dalla presenza di una monarchia francese ancora fresca reduce dall’assolutismo di Luigi XIV furono il pensiero e l’opera di Montesquieu. Suoi contributi teorici perenni sono stati la distinzione tra governi moderati e governi immoderati (o dispotici) e la separazione dei poteri, vale a dire la «non-identità fra essi», precisa Bedeschi, ossia «quella eterogeneità che garantisce appunto il loro bilanciamento e il loro controllo reciproco» (p. 110).

.jpg)

Molte sono le considerazioni che nascono da un volume che si conferma utilissimo vademecum per uno studente universitario o anche un dottorando, ma che merita particolare attenzione anche da parte dello stesso studioso di storia delle dottrine politiche che necessita di sintesi che non siano semplificazioni bensì complicazioni, vale a dire stimoli ad approfondire per confermare o smentire quanto rapidamente letto. Anche il semplice restyling dei capitoli e paragrafi porta, ad esempio, a dare in questa edizione un peso ben diverso all’opera di Guido De Ruggiero, che ora risalta in tutta la sua originalità, per cui il lettore è invogliato a riprenderne in mano le opere ormai dimenticate e a meditare la persistente attualità di alcune tesi, a cominciare da quelle contenute nella sua celebre Storia del liberalismo europeo (1925). Un’opera meno influenzata dall’idealismo crociano-gentiliano di quanto oggi si pensi, eccezion fatta per certe concessioni alla dottrina hegeliana dello Stato.

La soppressione del capitolo su Bentham, inoltre, sembra quasi far emergere la presenza di un asse diretto fra Wilhelm von Humboldt e John Stuart Mill. Oltre ad evidenziarsi, pur a distanza, la stretta filiazione, per sensibilità e finalità, fra i due, cresce forte l’impressione che nell’opera dei due alberghi forse il cuore della teoria politica liberale. Se si eccettua la concessione romantica di Humboldt alla guerra, letta ancora come evento declinabile nel senso di gesta individuali “eroiche”, e per la giovanile formazione saint-simoniana di Stuart Mill e le sue simpatie verso altri indirizzi socialistici che ne fanno plausibilmente l’antesignano del cosiddetto “liberal-socialismo”, troviamo rispettivamente in Idee per un saggio sui limiti dell’attività dello Stato (1792) e Sulla libertà (1859; ma anche in Considerazioni sul governo rappresentativo, del 1863) i fondamenti di una moderna teoria liberale. Moderna, nel senso di valida per società complesse, e dunque ancora attuale. Nella sua opera principale, composta nel 1792 ma pubblicata postuma nel 1852, Humboldt stabilisce una volta per tutte che lo Stato è «un male necessario» (ein notwendiges Uebel) e che dunque deve essere limitato nelle sue funzioni, votate interamente a porre la società degli individui nelle condizioni migliori affinché si realizzi il vero scopo di ogni individuo, «lo sviluppo più alto e proporzionato delle sue energie, fino a costituire un tutto compiuto» (p. 163), peraltro mai pienamente e definitivamente raggiungibile. Dal canto suo, la riflessione milliana aggiunge, quasi a completamento, un autentico «elogio della varietà e del dissenso» (come recita il sottotitolo del capitolo dedicato al pensatore inglese), che non dimentica il ruolo decisivo che l’istruzione può e deve svolgere ai fini di una combinazione vitale e dinamica fra eguaglianze e libertà e di un effettivo esercizio di quest’ultima.

Ma è stato Tocqueville a mettere in guardia Mill dai pericoli della massa, ossia della «mediocrità collettiva» (espressione che il pensatore inglese utilizza nel saggio sulla libertà del 1859), del conformismo di massa che minaccia la diversità, ovvero la differenziazione intellettuale e morale, e, con essa, le libertà. Ben lungi dall’esaurirsi nella figura dell’«aristocratico che aveva accettato la disfatta» (p. 201), il pensatore normanno è semmai colui che più di ogni altro, all’interno della tradizione liberale, unisce realismo e senso dell’ideale. Come ben sottolinea Bedeschi, anche nei confronti dell’ambiente aristocratico dal quale proviene Tocqueville ritiene che sia inutile «scandalizzarsi di fronte alla democrazia, rifiutarla da un punto di vista sentimentale o culturale, maledirla o esecrarla» (p. 205). Si tratta, semmai, di dirigere e raffinare un tale processo di fatto inarrestabile. Bedeschi aggiunge poi che Tocqueville «si è proposto di indagare e di conoscere a fondo la democrazia, per dominarla, per dirigerla, per purificarla, per aiutare la vecchia Europa ad accettarne e a realizzarne consapevolmente le conquiste, e al tempo stesso per cancellarne, se possibile (ma è davvero possibile?) i temibili eccessi e i pericolosi difetti» (p. 207).

Bedeschi si spinge fino a definire il pensatore normanno un «profeta», sia pure nel significato «positivo e realistico, e non negativo e irrealistico, di questa parola» (p. 204). È forse superflua, se non fuorviante, una simile qualifica per chi ebbe più prosaicamente la capacità di coniugare la propria biografia personale con una piena e chiara presa di coscienza delle dinamiche di fondo dell’epoca in cui ebbe a vivere. E il viaggio compiuto tra l’aprile 1831 e l’ottobre del 1832 fu senz’altro l’esperienza rivelatrice sulla cui base Tocqueville impostò una comparazione tra le due sponde dell’Atlantico, fra la Vecchia Europa e quel Nuovo Mondo, ancora a lungo negletto dai più, studiosi compresi, una comparazione che contribuì non poco alla capacità predittiva della sua analisi. Di qui le intuizioni indubbiamente geniali contenute nei due volumi della Democrazia in America (1835-1840).

Da Tocqueville a Mill, da Popper ad Aron emerge una linea di filiazione diretta, in modo più netto ed esplicito che in altri autori precedenti o coevi. Tra Otto e Novecento il liberalismo si contraddistingue in misura crescente per il presupposto intellettuale e morale di una mentalità antiquantitativa ed elitistica, oltre che sperimentativa e, al limite, scettica» (p. 308) con Karl R. Popper. Come scrive Bedeschi a proposito di John Stuart Mill, costante è la preoccupazione che «la quantità non prevalga sulla qualità, che i migliori abbiano in mano le sorti della cosa pubblica» (p. 250). Ciò vale in modo assoluto per i quattro autori che abbiamo poco sopra menzionati.

Il motivo dell’emersione in modo sempre più netto ed esplicito di questa connotazione è anzitutto di natura storica. L’avanzata della democrazia, intesa tocquevillianamente come processo ineluttabile di eguagliamento delle condizioni, con tendenziale livellamento verso il basso, pone la teoria politica liberale di fronte ad un ripensamento di alcuni suoi presupposti. Prendono così forma quei criteri di fondo che fanno a tutt’oggi del liberalismo un coadiuvante ideologico dei sistemi politici occidentali, doppiamente sospinti verso derive demagogiche e/o oligarchiche. Talora il mescolamento tra le due forme degenerate costituisce l’essenza del pericolo che incombe sulle nostre democrazie post-industriali. La riconfigurazione operata da Bedeschi dell’articolazione interna della sua Storia del pensiero liberale pare suggerire una lettura di questo tipo. Di una validità più che mai attuale.

[articolo originariamente apparso in “Nuova Rivista Storica”, 100 (2016), 1, S., pp. 366-369]