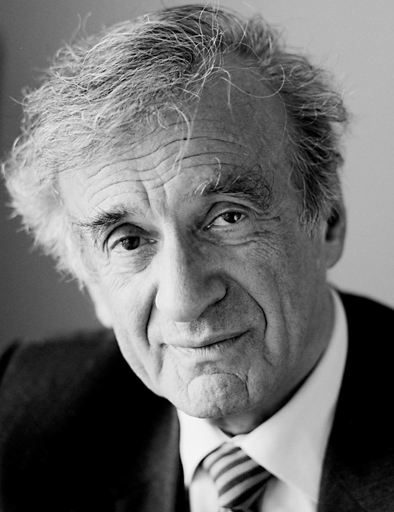

Col brano che segue riprendo una rubrica di questo blog: “Voci che riecheggiano”. Sulla Shoah, sul suo significato nella storia europea e mondiale, sulle conseguenze circa identità e responsabilità della condizione umana attuale, credo non vi sia miglior modo che dare la parola ad un testimone di quella immane tragedia. Per i tipi della casa editrice Giuntina è uscita in questi giorni la trascrizione di un discorso che Elie Wiesel tenne esattamente vent’anni fa all’Università di Friburgo in Svizzera. Era rimasto finora inedito Nato nel 1930 e morto meno di tre anni fa, sopravvissuto ai campi di Auschwitz e Buchenwald, premio Nobel per la pace nel 1986, Wiesel è autore, fra l’altro, del racconto autobiografico La Notte (tradotto in trenta lingue), una delle testimonianze più intense e perturbanti della deportazione e dello sterminio degli ebrei compiuto dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Vi perse madre, padre e sorella. Sopravvisse e solo dopo dieci anni cominciò a trovare la forza per parlare e scrivere di quell’atroce esperienza adolescenziale. Gli fu in tal senso d’aiuto e sprone anche l’amicizia con lo scrittore cattolico François Mauriac, premio Nobel per la letteratura nel 1952. Leggiamo questo estratto dal suo discorso di vent’anni fa come ascoltassimo qui e ora la sua voce. Che possa riecheggiare a lungo [DB].

———-

Negli ultimi tempi, il testimone che è in me si sente sottoposto a una dura prova: la sua testimonianza è stata accolta? La tragicità del messaggero di Kafka consiste nella sua impossibilità a trasmettere il messaggio; la tragedia del sopravvissuto è forse dovuta al fatto che lui, o lei, ha creduto di dover portare la sua testimonianza eppure il mondo è rimasto immutato. Peggio: ovunque, e a tutti i livelli, il suo messaggio è stato banalizzato, commercializzato, corrotto. Siamo onesti, siamo sinceri, diciamolo, perché è la verità: il termine «Shoah», che così debolmente chiamiamo «Olocausto», non è forse stato usurpato da tutti coloro che, a giusto titolo, denunciano una qualunque forma di ingiustizia?

Domani, nell’anno 1 del nuovo millennio, i nostri amici non ebrei tenteranno di ragionare con noi, e ci diranno: «Ascoltate, dobbiamo voltare pagina. Offriteci dunque la possibilità – offritela ai nostri figli – di respirare liberamente. Una volta all’anno piangeremo i vostri morti, pregheremo per un martire. Ma ogni giorno! Non ricordateci ogni giorno questa dramma cosmico, questa tragedia planetaria, quest’ingiustizia che coinvolge non solo la creazione, ma forse persino il Creatore!».

[…] A ciò si aggiunge la posizione centrale che assume, dentro la nostra vita collettiva e individuale, in quanto ebrei e amici degli ebrei, la sorte di Gerusalemme. Israele e Gerusalemme non servono forse un po’ da compensazione per le sofferenze di questi figli e figlie di esiliati? Mi chiedo: la Shoah può forse essere commemorata altrove che a Gerusalemme? E, allo stesso tempo, a Gerusalemme ci si ricorda di questa terribile esperienza come si dovrebbe? Lo sappiamo: in generale, essere ebrei ha sempre significato oscillare tra l’estasi e il dolore, tra la speranza più elevata e la più oscura paura. Ci attacchiamo al passato; nessun altro popolo vi è legato con altrettanta forza. Chi, tra i popoli, chi, tra le nazioni, chi, tra gli individui, ricorda le sconfitte tanto quanto le vittorie, se non di più? Solitamente, i popoli adorano celebrare le proprie vittorie. Noi, invece, ricordiamo le nostre disfatte, le nostre tragedie. […] Al tempo stesso, ricordando le nostre sconfitte e le nostre lacrime, ricordiamo anche quelle degli altri. […]

Ebbene, la nostra memoria non è esclusiva, bensì inclusiva, e convoca coloro che sono altrove e attorno a noi e che, in ultima istanza, appartengono alla nostra memoria. Ma d’altro canto, senza la facoltà di trasformare il passato in ricordo, che cosa farebbe l’uomo? L’uomo cesserebbe di pregare, di sognare, di lasciarsi stupire dall’amore e attirare dall’amicizia. Che cosa sarebbe la storia della cultura di una comunità, qualunque essa sia, di una civiltà, qualunque essa sia, se fosse privata di memoria? Platone e Montaigne esistono perché i nostri studenti […] se ne ricordano. Shakespeare ci fa agire e Molière sorridere. Se la dimensione etica mi anima in quanto uomo e in quanto ebreo, è perché io percepisco ancora oggi le lacrime di Geremia e i canti di Isaia. Dove sarei, se dietro a Mosè non cercassi con lo sguardo il roveto ardente perché mi apra un varco verso il Signore dell’universo? In altre parole, è il passato, e ciò che scegliamo di farne, che determina e costruisce il futuro. Chiunque cancelli il passato uccide il futuro.

Certo, sono ben consapevole che per il nostro secolo, per la generazione a cui apparteniamo, il passato è spesso pesante da portare: due guerre mondiali, le dittature, le ideologie totalitarie, mostruose, crudeli, mortifere che hanno sostituito il sacro con il profano, l’adorazione con l’umiliazione, la sete di verità con il profumo del potere e della dominazione. Ma cos’è il passato per me?

È il regno maledetto del filo spinato, è la caccia all’uomo, l’oppressione dello straniero, il disprezzo e la negazione dell’altro, la volontà di annientare tutto un popolo ebbro di Dio che si aggrappa, giorno dopo giorno, alla speranza messianica. Il passato, per me, è la paura, l’angoscia, il terrore del bambino disperato che, nel ghetto, cerca un rifugio senza trovarlo. Come vivere con tali ricordi senza impregnarsi della loro malinconia? Come proclamare, oggi, la fede nell’uomo e nel suo Creatore, se l’anima continua a tremare di fronte al mistero della loro eclisse?

L’ebreo che è in me, fedele alla sua tradizione e alla memoria del suo popolo, non può che interrogarsi sul senso di un’umanità che, in questo secolo turbolento, ha dato prova della sua grandezza, ma anche della sua bassezza. Mai, come nel nostro secolo, l’essere umano ha raggiunto così tanti traguardi negli ambiti più disparati – nella ricerca medica, nella scienza – ma mai, allo stesso tempo, ha così tanto oltraggiato il suo prossimo. Come possiamo benedire l’uomo senza evocare le sue mancanza? L’uomo cammina sulla luna senza sapere cosa vi stia cercando; andiamo alla conquista dello spazio e dimentichiamo la terra. Prolunghiamo la vita e isoliamo i vecchi. Celebriamo i diritti umani mentre il razzismo non cessa di diffondersi, l’odio di propagarsi, l’antisemitismo di crescere. […]

Non abbiamo dunque imparato nulla, compreso nulla?

Se Auschwitz non ha potuto eliminare il fanatismo, cosa potrà riuscirci? Cosa bisogna fare perché, sulla soglia del ventunesimo secolo, l’uomo ammetta finalmente questa verità implacabile: quando un popolo è minacciato nel suo destino, sono tutti gli uomini a essere minacciati? Kafka, come sempre, lo dichiara magnificamente: «Colpisci un ebreo e uccidi l’uomo».

[…] All’amore di Dio il fanatico oppone l’odio degli uomini. Io credo, malgrado tutto, e ci credo con ogni fibra del mio essere, io credo nella luce che ci attraversa e che ci sostiene. Ci farà procedere a condizione che noi acconsentiamo ad avvicinarci ad essa andando verso l’altro, andando sempre verso l’altro. Perché l’altro in noi è noi stessi.

Queste sono delle riflessioni che ambiscono a essere lezioni del passato di fronte al futuro. […]

Il Talmud afferma che la tristezza allontana la presenza della Shekhinà, la presenza di Dio. La tristezza sarebbe quindi una sconfitta anche per la memoria. Ma allora perché essa rimane centrale nei testi sacri, glorificata come elemento fondatore indispensabile? È importante, su questo punto, riconoscere i suoi limiti: memoria di tristezza, sì, ma non dominio della tristezza! Perché il lutto è limitato nel tempo ed è proibito prolungarlo oltre misura. […] che la tristezza passata faccia parte del futuro nel suo insieme è ammissibile; ciò che però non lo è, è che essa invada il futuro e arrivi a dominarlo. […]

Mi è stato chiesto di evocare l’Olocausto e le sue implicazioni per il XXI secolo. Per me ciò rappresenta un compito urgente, e tuttavia impossibile. […] Auschwitz si situa al di sopra dei fatti; Treblinka sfida tanto la conoscenza quanto il linguaggio. Indubbiamente sappiamo ciò che gli assassini hanno fatto alle loro vittime, ma non sapremo mai ciò che le vittime provarono nelle tenebre che precedettero la loro morte. Tra le verità nate da questo evento ci sono quelle che i morti hanno portato in cielo, divenuto il loro cimitero. E i morti tacciono. E nessuno ha il diritto di parlare in loro nome. Dico bene: nessuno. Che sia per ragioni politiche, o economiche, o ebraiche, o altro ancora. I morti tacciono: rispettiamo il loro silenzio.

[…] All’epoca non sapevamo. Non sapevamo che il mondo libero sapeva. Altrimenti, credetemi, non avremmo potuto resistere. Eppure, sapevano.

Roosevelt sapeva. Churchill sapeva. In Vaticano sapevano. Qui, da voi, in questo paese neutrale, sapevate. E i vostri predecessori, amici miei – perché vi considero miei amici – anche i vostri predecessori sapevano.

Ma allora che cosa fare, oggi, di questo sapere: che noi sappiamo che essi sapevano?

[…] il 99% delle vittime erano povere. E questi ebrei che arrivavano ad Auschwitz o a Treblinka o a Majdanek, che cosa possedevano? Una camicia? Dei libri?

Il nemico ha rubato loro la povertà. È questo ad essere terribile: hanno rubato la loro povertà, non la loro ricchezza.

[…] gli antisemiti non hanno mai bisogno di argomenti per essere antisemiti. Non siamo noi a creare l’antisemitismo, bensì loro stessi che lo creano. E non hanno alcuna immaginazione, sono stupidi. Il razzismo è sempre stupido. Il razzismo non è solo ingiusto, non è solo bieco: è ottuso. Non vi è nulla di più ottuso di un razzista, di un antisemita che crede che noi possediamo tutto il potere del mondo, che decidiamo a Washington la politica dell’Europa e del Medio Oriente. Posso dirvelo signori che rappresentate le comunità ebraiche: non abbiate paura di combattere l’antisemitismo. Bisogna combatterlo con intelligenza, umanamente e senza violenza, ma bisogna combatterlo. […] Che cosa dobbiamo fare oggi? Cambiare strada? Mai! Abbandonare? Mai!

Al contrario, dobbiamo impegnarci affinché la nostra memoria sia fonte di conforto e di umanità. Per servire anche l’umanità degli altri. Dobbiamo insegnare in un più gran numero di scuole, ispirare ai nostri giovani un amore più grande per il nostro popolo e per tutti i popoli. Stabilire un legame di verità con altre tradizioni, altre vittime, quelle che soffrono ancora oggi. Dobbiamo lavorare con fervore per le vittime di tutte le ingiustizie, ma senza perdere la nostra identità. Dobbiamo conferire alla memoria una dimensione che la trasformi attraverso i legami tra passato e futuro, perché, ecco: noi siamo questo legame.

Noi siamo il ponte.

[…] Che cosa fare, amici, di questa verità? Ciò che a me è chiaro è che questa verità non deve spingerci all’ingiustizia; non bisogna che essa ci renda inumani. Non bisogna che ci renda estranei nei confronti degli altri, né nei confronti di Dio. Non bisogna che ci spinga alla disperazione. Oh, certo, vi sarebbero molte ragioni! […] Ma nonostante tutto non bisogna mai nemmeno considerare la possibilità di accusare un’intera nazione, un intero popolo, un’intera collettività, qualunque essa sia. Non credo nel concetto di colpa collettiva. Non credo che una comunità, qualunque essa sia, che un popolo, qualunque esso sia, debba, possa essere accusato dei crimini che alcuni hanno commesso.

Per concludere, vorrei citare le parole di un amico che non ho conosciuto, che ho potuto soltanto leggere: Albert Camus. Egli afferma, credo verso la fine della Peste, «che ci sono negli uomini più cose da ammirare che da disprezzare». E dirò lo stesso a proposito del tema di oggi: ci sono negli uomini più cose da celebrare che da disprezzare.

[Brani tratti da E. Wiesel, Il mondo sapeva. La Shoah e il nuovo millennio, Firenze, Giuntina, 2019, passim. I corsivi sono nel testo]