Recensione a: Sergio Givone, Sull’infinito, il Mulino, Bologna 2018, pp. 136, € 12.

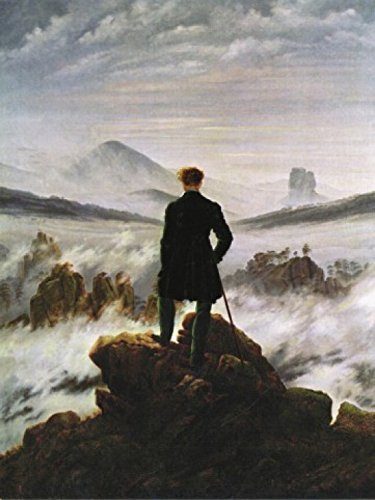

Duecento anni fa l’infinito tornava ad essere il tema centrale dell’arte, dalla pittura alla poesia. Se nel 1819 il giovane Giacomo Leopardi componeva una delle più belle, celebri ed influenti poesie di ogni tempo, che sin dal titolo si concentrava sull’idea di infinito, appena un anno prima il tedesco Caspar David Friedrich aveva dipinto l’icona di quell’idea, rappresentata sotto forma di un Viandante sul mare di nebbia.

Lo stesso Leopardi considerò il 1819 l’anno della svolta, o meglio della sua conversione dalla poesia alla filosofia. Di lì ad alcuni anni scaturirono, tra l’altro, le Operette morali. Con il 1819 il “nulla” divenne centrale nel pensiero del poeta. Dal cosiddetto “pessimismo storico” passò a quello “cosmico”. L’illusione non costituiva più argine sufficiente, adeguato, a rendere sopportabile il pensiero che il Nulla sovrasta le nostre vite, le precede, le segue. Un nulla che non si limita ad annientare la vita, ne rivela anche, e soprattutto, l’assenza di ragione, di senso e giustificazione. Nello Zibaldone arriverà a sostenere infatti che «tutto è male; cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male; ciascuna cosa esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al male. il fine dell’universo è il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v’è altro bene che il non essere; non v’ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son cose: tutte le cose sono cattive».

Non basta, e rincara la dose: «Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L’esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità. Ma questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi sieno, non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l’universo potrebbe essere se fosse infinito; e il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, per dir così, del non esistente, del nulla» (4174).

Leopardi concepisce dunque il nulla come il vero infinito e l’esistenza, intesa come ciclo irrazionale di generazione e distruzione, come il falso infinito. Attilio Momigliano sottolineò come il Recanatese nel suo più celebre idillio configurasse «l’infinito non come un mondo senza limiti ma come un vuoto senza limiti e senza tracce». Ha scritto Bruno Bonatti, fine esegeta leopardiano, oltreché dantesco: «il desiderio e il sentimento dell’infinito è il desiderio e il sentimento del nulla e questo a sua volta è desiderio e sentimento della morte». A conferma di ciò, scriveva lo stesso Leopardi nello Zibaldone, in una nota del 20 settembre 1827: «Il credere l’universo infinito è un’illusione ottica:… la infinità dell’universo non sia che illusione naturale della fantasia…», aggiungendo che «si deve credere che la mole intera dell’universo… il quale ci pare infinito… perché non ne vediamo i confini… abbia in effetto i suoi termini».

Tanto per Leopardi quanto per Sergio Givone, recente autore di una sintetica quanto densissima e vertiginosa riflessione sul tema dell’infinito, ritengono che nel cristianesimo pulsi una ontologia del divenire. La sua essenza, diversamente da quanto di primo acchito parrebbe, coincide con la negazione di ogni eterno e quindi con l’ontologia delle possibilità, plurali e infinite appunto. Esaminando il dipinto di Friedrich, ineguagliabile icona del Romanticismo, Givone avverte nel Viandante colui che padroneggia l’oggetto della propria visione e anche il soggetto, ossia se stesso, in quanto «è nel suo occhio il principio» (p. 27) che rende possibile la visione medesima. Una visione all’alba, non al tramonto: sia chiaro questo punto a chiunque rimiri il celebre dipinto.

Che cosa va cercando il Viandante? L’infinito. Hegel lo identificava con ciò che è, Leopardi con ciò che non è, ossia con il nulla. Givone pone il primo contro il secondo, o almeno così pare. Hegel vs Leopardi, infinito positivo contro infinito negativo. Sfida titanica a distanza, ignari l’uno dell’altro, Lo fa per chiarirci che «l’infinito non è cosa dell’anima sognante. L’infinito è cosa del pensiero» (p. 49). L’infinito non esiste attualmente, ma solo in potenza, preciserebbe Aristotele. In atto c’è qualcosa come una sfera che tutto abbraccia, ma è una realtà finita. Resta insomma una contraddizione al fondo dell’infinito: è una totalità tanto chiusa quanto aperta. L’una cosa e l’altra insieme non stanno, eppure l’infinito è l’una cosa e l’altra. Il pensiero fatica a pensarlo proprio per questa sua interna contraddittorietà. Kant se ne fece carico, giusto pochi anni prima della messa in figura di Friedrich. Nella categoria kantiana del “sublime” ciò che colpisce è l’eccesso, la sproporzione. La natura è smisurata. Per grandezza, vastità. Per potenza, forza. La natura è abitata dall’infinito. Noi umani siamo capaci di comprendere l’incomprensibile. Se non tutti, alcuni senz’altro. Probabilmente pochi, pochissimi. Ma una tale capacità alberga nella nostra specie. È disponibile per chiunque si risvegli e si ponga in ascolto.

Il Viandante «sta di fronte a qualcosa che può essere identificato con l’infinito – indipendentemente dalle definizione che si vorrà dare di questo concetto» (p. 61). Da un’esperienza emozionale trapassa in una tutta mentale, e al sentire subentra il capire. Così il Viandante penetra il segreto del sublime e va oltre Kant, dall’Io si passa alla natura, e l’infinito si rivela per quello che è: non solo un’idea della ragione, ma una realtà. Anzi, la realtà stessa.

Il dipinto di Friedrich ci svela così che l’arte altro non è che «natura divenuta cosciente di sé e del suo poiein» (p. 71). D’altronde Eraclito, detto “l’oscuro”, aveva sentenziato: l’anima non ha limiti, non ha confini. Ciò implica che il conoscibile si dà a partire dall’inconoscibile, da ciò che è il presupposto della conoscenza. Il fondo insondabile su cui tutto si fonda. L’in-sé è un in-me: «sprofondando in se stesso, l’io si è reso conto di essere un fondo senza fondo, cioè di essere infinito» (p. 77). Givone prende man mano posizione e afferma, categorico: «di fronte all’infinito, Leopardi soccombe» (p. 91). Sommessamente, noi potremmo aggiungere che, se per il filosofo Leopardi l’infinito coincideva con il nulla, per il

poeta Giacomo esso è la sostanza stessa della sua arte e, quindi, per lui non era il nulla, ma la vita stessa. E così i nodi cominciano a sciogliersi: l’infinito è tutto e, al tempo stesso, comprende ciò che lo eccede. Siamo nel pieno di una contraddizione. Eppure poeti e pittori cercano da sempre di rappresentare l’irrappresentabile. Vanno alla ricerca del punto sorgivo a partire dal quale sia possibile configurare il mondo tenendo conto della sua infinità, esprimendolo persino.

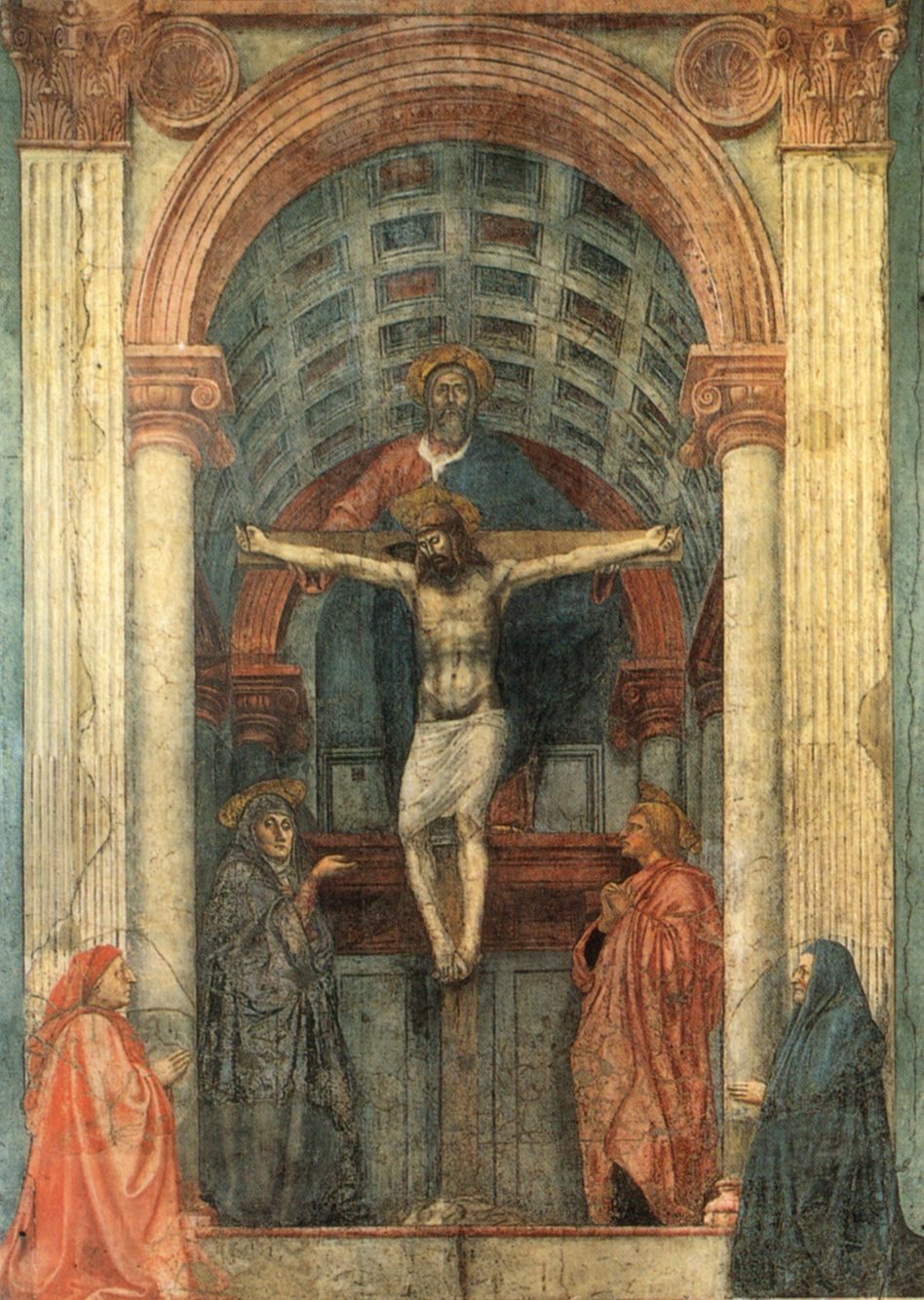

Lunga è la storia della ricerca dell’infinito. Risale almeno agli anni ’20 del XV secolo. Masaccio a Santa Maria Novella usa come non altri la prospettiva lineare e la terza dimensione con cui dà forma e vita alla Trinità (1425-27) consente di rappresentare il reale, un reale raffigurabile a partire dall’infinito riassunto in quel punto al contempo di fuga e di origine. E poi come non ricordare l’inventore della prospettiva, Filippo Brunelleschi, e i suoi maggiori e sistematici teorizzatori, Piero della Francesca e Leon Battista Alberti. Il Romanticismo viene da lì, da quell’esperienza epocale e torna sul problema, pensando che l’infinito sia una cosa reale. Alla fine del secolo romantico, il decimonono, il grande matematico tedesco Georg Cantor avrebbe dimostrato che l’infinito, per quanto contraddittorio, è qualcosa di reale. Noi abitiamo l’infinito, ribadisce Givone e ricorda che dietro il muro di Santa Maria Novella c’era il cimitero. Come a dire: l’ultima parola nel mondo non è la Morte. Dio che lascia morire Dio.

L’infinito è cosa del pensiero, ma è anche cosa della realtà. Proprio perché è reale può diventare cosa del pensiero. L’infinito come realtà. Ed è stata l’emozione estetica a condurre il Viandante fin lassù. Così si deve leggere quel quadro, l’intenzione di quell’uomo ineffabile che ci volge le spalle e nasconde volto e sguardo. Sua, abbiamo già constatato, è l’esperienza del sublime. Mettersi davanti al mare di nebbia, al mare d’acqua, al vulcano, o cos’altro si celi oltre la sua schiena, significa esporsi ad uno spettacolo che ti annichilisce, sbattendoti in faccia la tua pochezza. Questo nulla che sono ha però una qualità unica rispetto agli altri esseri terreni: so, ho la consapevolezza di esser poca cosa, un nonnulla di fronte all’immensità. Il sublime, a questo punto, non basta più. Dall’estetica il passo all’etica è come necessitato. Ed ecco che sorgono domande del tipo: “chi sono io?”. E quando giunge una risposta del tipo “sono un nulla consapevole di sé e dunque chiamato a rispondere delle proprie azioni” ecco compiersi il passaggio all’etica. Anche quando mi chiedo “che ci faccio qui?” finisco col riconoscermi quale essere morale, ossia libero, responsabile delle azioni che metto in atto.

Cos’hanno a che fare queste domande con il tema dell’infinito? La presa d’atto che «il problema non è come la coscienza possa afferrare l’infinito; il problema è che la coscienza è già da sempre afferrata dall’infinito, infatti è coscienza di ciò che la trascende infinitamente e la rende possibile come coscienza» (p. 122). Dall’etica alla metafisica. «In altre parole, il problema è come abitare l’infinito, come “viaggiare” in esso…» (ibid.). Friedrich ripropose la questione in pittura duecent’anni fa. Giorgio De Chirico ne ereditò gli interrogativi, e tentò una rappresentazione infinita dell’infinito circa cent’anni dopo, lungo tre quarti del secolo ventesimo.

Quanto finora agli umani è stato concesso, così conclude Givone, è l’offerta di «una visione che ci faccia vedere l’invisibile, una messa a fuoco della quarta dimensione» (p. 123). Come a dire che l’arte è tale se, e solo se, si pone la sfida suprema: rappresentare l’irrappresentabile, materializzare l’immateriale, l’impalpabile, l’invisibile. È tale, infine, se ha nostalgia dell’infinito. Così, guarda caso, nel 1913 De Chirico intitolò un suo dipinto. Occorre pertanto correggere il canto del Bardo d’America, il poeta Walt Whitman, e, parafrasandolo, intonare una sorta di coro liturgico, infine taumaturgico: siamo vasti, conteniamo l’infinito, che a sua volta ci contiene. Da sempre siamo in viaggio nell’oscuro, luminoso e vasto grembo eterno. Chi cerca davvero non può che (ri)trovare l’infinito.

[Questa è la versione riveduta e ampliata di una recensione scritta per il sito web della Scuola Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena]